Les projets agricoles photovoltaïques dans des zones agricoles, bien que souvent présentés comme une solution "gagnant-gagnant" pour la transition énergétique, soulèvent de nombreux débats, notamment en Wallonie où la question de la préservation des terres agricoles est particulièrement sensible.

1. Impact sur la production alimentaire locale

Les terres agricoles sont des ressources précieuses, surtout en Wallonie, où les terres arables sont limitées. Les projets photovoltaïques dans ces zones peuvent réduire la surface cultivable et donc la capacité de produire des denrées alimentaires localement.

Dans certaines régions wallonnes, comme dans les provinces du Hainaut ou de Liège, des terres agricoles déjà fragiles sont utilisées pour des projets photovoltaïques. Cela peut entraîner une perte de terres disponibles pour la culture de céréales, de légumes ou d’autres produits locaux. À long terme, cela risque d'augmenter la dépendance alimentaire de la région envers les importations, ce qui peut être critique dans une période dans une période de crise alimentaire mondiale. Le projet proposé ne laisse pas une place prioritaire à l’agriculture. L’herbe produite sera en faible quantité et uniquement exploitable par pâturage d’ovins. Il faudrait à minima que cet aspect soit mieux pris en compte.

2. Perte de biodiversité

Les projets photovoltaïques sur des terres agricoles peuvent perturber les écosystèmes locaux, affectant la biodiversité des sols et des habitats naturels. De nombreuses terres agricoles en Wallonie sont également des habitats pour des espèces menacées, et les installer sous des panneaux solaires peut compromettre ces écosystèmes. Une étude plus fouillée devrait le préciser.

Dans la région de la Hesbaye, une zone riche en biodiversité agricole, des projets photovoltaïques ont été proposés sur des terres où vivent des espèces comme le traquet motteux ou la pie-grièche écorcheur. L’installation de panneaux solaires peut entraîner la destruction de ces habitats, nuisant ainsi à la biodiversité.

3. Concurrence avec l'agriculture de proximité et les circuits courts

L'agriculture de proximité et les circuits courts sont essentiels pour la résilience économique et environnementale des régions comme la Wallonie. En sacrifiant des terres agricoles pour des projets photovoltaïques, on affaiblit l’économie locale, déjà fragile après des décennies de politiques agricoles intensives.

Dans la région de Namur, où des initiatives de circuits courts sont en plein développement, l'usage des terres agricoles pour des projets photovoltaïques pourrait réduire l'espace pour les fermes familiales locales qui alimentent les marchés locaux en produits frais. L’effet pervers de ces projets est de favoriser l’exportation de l’énergie produite au lieu de renforcer l’autonomie alimentaire de la région.

4. Manque de transparence et d’inclusivité dans la prise de décision

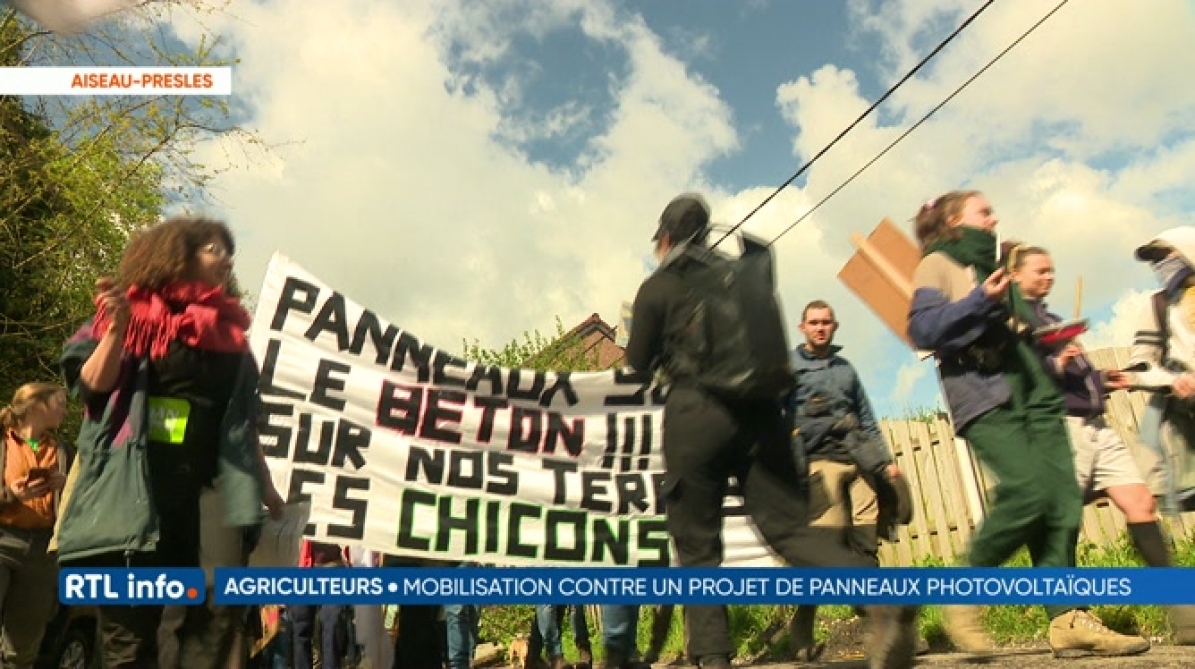

Les projets photovoltaïques dans des zones agricoles sont souvent lancés sans une consultation adéquate des agriculteurs locaux, des associations de protection de l’environnement et des citoyens. Cela conduit à des décisions qui ne tiennent pas suffisamment compte des enjeux locaux à long terme.

Or les usagers locaux peuvent proposer des améliorations décisives pour rendre les projets plus efficaces, à l’exemple du parc photovoltaïque de Pairi Daiza finalement installé sur le parking et devenu ainsi exemplaire et bénéfique pour le plus grand nombre

Des projets photovoltaïques dans des zones agricoles, comme ceux envisagés dans la région de Charleroi, ont souvent été présentés comme des projets "d’utilité publique", mais la consultation des parties prenantes (agriculteurs, riverains, associations environnementales) a été insuffisante. Cela génère de la méfiance et des oppositions locales, car les communautés locales ne sont pas suffisamment impliquées dans les décisions qui les affectent directement.

5. Les alternatives possibles : intégrer les panneaux solaires dans des zones moins sensibles

Il existe des alternatives pour le déploiement de l’énergie solaire sans sacrifier des terres agricoles précieuses. Par exemple, l’agrivoltaïsme – la cohabitation de panneaux solaires et d’activités agricoles sur des zones non agricoles – permet de concilier transition énergétique et préservation des espaces agricoles.

Des projets innovants d’agrivoltaïsme sont en cours dans des zones non agricoles ou sur des anciennes friches industrielles, par exemple à Liège, où des fermes photovoltaïques flottantes sur des lacs ou des réservoirs sont développées pour minimiser l'impact sur les terres agricoles. De même, les toitures des bâtiments agricoles pourraient être utilisées pour installer des panneaux solaires, évitant ainsi la nécessité de prendre de nouvelles terres agricoles.

6. Impact sur le foncier agricole

Actuellement en Wallonie, l’agrivoltaïsme est cadré par une simple circulaire, laquelle n’est déjà pas respectée par le projet présenté (pas de priorité aux surfaces minéralisées, Pas d’analyse fine sur l’impact paysager grâce à des modèles 3D, pas de concertation des riverains et des autorités locales dès la phase de conception). Par ailleurs, ce type de projet a de forte répercussion sur le prix du foncier agricole, le poussant à la hausse et mettant la pression sur les repreneurs d’exploitations agricoles. Cela empêche l’installation des jeunes et menace le modèle d’agriculture familiale, proche des habitants ruraux, versus une agriculture aux mains d’investisseurs. Tant que les prix des terres agricoles ne seront pas mieux encadrés, les projets agrivoltaïques devraient être interdits. D’autant que leurs coûts sont actuellement plus faibles que pour un projet sur zone urbanisée.

Conclusion

Les projets photovoltaïques dans des zones agricoles en Wallonie soulèvent des préoccupations majeures concernant la perte de terres agricoles, l’impact sur la biodiversité, l’autosuffisance alimentaire et l’inclusivité des décisions. Il est essentiel de privilégier des alternatives qui permettent de concilier transition énergétique et préservation des terres agricoles, comme l’utilisation de friches industrielles pour l’installation de panneaux solaires. Un équilibre entre la nécessité de produire de l'énergie propre et la préservation de l'agriculture locale et de ses écosystèmes est indispensable pour garantir un avenir durable.

En savoir plus:

- Agrivoltaïsme: La Fédération Unie de Groupements d’Éleveurs et d’Agriculteurs (FUGEA) dénonce la décision du Ministre Desquesnes d'octroyer un permis agrivoltaïque à Chimay (Communiqué de presse de la FUGEA - 08/09/2025)

Pourquoi réagir au projet de Sart Bernard ?

Parce que la réalisation de ce projet créera un précédent inquiétant pour le futur.

Pour défendre les terres agricoles et leur rôle vital dans l’alimentation locale.

Pour préserver l’équilibre paysager et écologique de la région.

Pour encourager une transition énergétique respectueuse du foncier agricole (ex. : toitures, friches industrielles, parkings...).

🟢 La transition énergétique est indispensable, mais elle ne peut se faire au détriment de nos terres nourricières.

Participons au débat

et faisons entendre notre voix

pour une Wallonie durable et cohérente.

📝 Participez à l'enquête publique actuellement en cours, rien de plus simple

Il est dès à présent possible d’y participer facilement et sans se déplacer.

Cliquez sur le bouton ci-dessous vous serez redirigé vers l'argumentaire.(que nous vous conseillons de lire en entier)

Vous pourrez y ajouter vos observations.

Une fois vos informations complétées dans le formulaire, votre participation partira directement dans la boite Mail du Service Cadre de vie de la commune d’Assesse et vous en recevrez copie.

Celà prend à peine deux minutes. On n'a jamais fait plus simple.

L’enquête publique se terminait le 11 septembre à 12 H.