|

Une réaction, une info... Prenez la voie rapide |

- Détails

- Catégorie : Uncategorised

Madame, Monsieur,

Je vous adresse la présente lettre dans le cadre de l’enquête publique relative au projet d’installation d’un parc photovoltaïque sur environ 9 hectares de terres agricoles situées à Sart-Bernard.

En tant que citoyen(ne) concerné(e) par les enjeux environnementaux, alimentaires et territoriaux de notre région, je tiens à exprimer mon opposition à ce projet pour les raisons suivantes :

1. Un projet qui se veut « pilote»

Un projet pilote est une mise en œuvre expérimentale et à petite échelle d'un projet, conçue pour tester la faisabilité et la viabilité d'une idée, d'un produit ou d'une méthode avant son déploiement à grande échelle.

Ce projet photovoltaïque se présente dans le dossier comme une initiative « pilote » dans la lutte contre l’érosion et la régénération des sols. Les végétaux qui seront semés entre et sous les panneaux vise à enrichir le sol et à lutter contre cette érosion. Toutefois, il est évident que la présence de panneaux photovoltaïques n'est pas essentielle pour obtenir ce résultat. En effet, une simple prairie de fauche, sans panneaux, aurait le même effet.

Par ailleurs, le dispositif de « bee monitoring » proposé, en plus de créer une compétition entre les abeilles domestiques et les abeilles sauvages déjà présentes sur le site, ne permettra pas de mesurer les avantages spécifiques de la nouvelle installation par rapport à une prairie de fauche.

Ainsi, ce projet ne peut en aucun cas être qualifié de « pilote ».

Le promoteur s’appuie sur la circulaire Borsus pour obtenir une dérogation en intégrant un volet dit "expérimental", en partenariat avec un centre de recherche. Mais cette collaboration ne repose sur aucun engagement durable : quelques mois de recherche peuvent suffire à justifier la dérogation, sans obligation de prolonger le partenariat ni de garantir une réelle plus-value scientifique sur le long terme.

2. Une artificialisation supplémentaire des terres agricoles

Le terrain visé est aujourd’hui une terre cultivable, classée comme telle dans le plan de secteur. Le projet envisagé impliquerait son détournement de sa vocation agricole au profit d’une exploitation énergétique à but lucratif. Il apparaît que le caractère d’exploitation industrielle est prédominant par rapport au caractère agricole.

Or, selon le Code du Développement Territorial (CoDT) et la circulaire du 14 Mars 2024, l’aménagement du territoire en Wallonie doit veiller à :

-

« une gestion parcimonieuse du sol »

-

« la préservation des ressources naturelles »

-

« le maintien d’un développement rural durable. »

-

« Éviter la concurrence d’usage des sols »

L’implantation d’un parc photovoltaïque industriel sur des terres arables va à l’encontre de ces principes fondamentaux, notamment en termes de soutenabilité à long terme et de résilience alimentaire des territoires.

3. 🌾 Un danger pour la souveraineté alimentaire wallonne

La Wallonie a déjà perdu 60 000 hectares de terres agricoles ces 30 dernières années au profit du bâti, des infrastructures et de l’industrie (source : Observatoire du foncier wallon).

Ce phénomène accentue :

-

la spéculation foncière,

-

la raréfaction des terres accessibles pour les jeunes agriculteurs et maraîchers,

-

et met en péril la souveraineté alimentaire régionale.

Dans son Plan stratégique wallon pour la PAC 2023-2027, le Gouvernement wallon affirme l’importance de protéger les terres agricoles et de maintenir leur fonction nourricière face aux pressions foncières.

4. ⚖️ Le cadre juridique européen soutient cette position

L’Union européenne reconnaît la nécessité de lutter contre l’artificialisation des sols et promeut la préservation des terres agricoles productives dans plusieurs documents stratégiques, notamment :

-

Le Green Deal européen (Pacte Vert pour l’Europe)

-

La Stratégie "De la ferme à la table" (Farm to Fork Strategy)

-

La nouvelle directive sol en cours d’adoption, qui vise à rendre juridiquement contraignante la protection des sols contre l’artificialisation.

5. 🔋 Des alternatives énergétiques existent, sans sacrifier les terres agricoles

Je ne suis pas opposé(e) à la transition énergétique, bien au contraire. Toutefois, elle doit s’opérer dans le respect du territoire, des ressources agricoles et du bon sens paysager.

La priorité d’installation des panneaux photovoltaïques doit être donnée à :

-

l’équipement des toitures (bâtiments publics, industriels, hangars agricoles),

-

la reconversion de friches industrielles,

-

ou la couverture de parkings existants, conformément à la stratégie wallonne de déploiement des énergies renouvelables.

6. 🏞️ Impact paysager et risques visuels

L’installation d’un parc photovoltaïque industriel, sur le plateau de Sart-Bernard, à l’entrée du Parc Naturel du Condroz, aura un impact paysager majeur sur une zone rurale de grande valeur.

Le caractère artificialisant sera perçu comme une nuisance visuelle et dénaturera un paysage sensible.

De plus le site pressenti se situe dans le périmètre de plusieurs points de vue remarquables. A savoir NAM-452, NAM-466, NAM-465 et NAM-448.

L’impact visuel sera important pour les riverains (pour les quartiers de Sart Bernard situés au Sud Est du terrain et également pour les habitants des communes de Wierde et de Naninne.

Pour les riverains situés au Sud Est, les risques d’éblouissement n’ont pas été évalués. Cette installation industrielle rompra la cohérence avec le caractère rural du hameau.

L’étude ne présente pas de photo montage sur différents points de vue en contradiction avec le Codt qui exige de vérifier la conformité d’un projet à son environnement immédiat.

L’argument de « faible impact paysager » est totalement fallacieux. Les aménagements périphériques n’atténueront que la visibilité à proximité du site. Or, ce versant est bien visible depuis plusieurs points de vue remarquables répertoriés dans cette zone.

D’autre part, l’implantation en un seul bloc compact renforce le caractère massif du projet, dont l’identification dans le territoire sera permanente. Cet aspect compact va altérer le caractère rural des lieux en réduisant la part des marqueurs paysagers qui déterminent cette spécificité locale du territoire.

Visuellement, la configuration du projet induira une perception d’augmentation de l’artificialisation du territoire. La proximité du projet avec la Zone d’Activités Economiques de Naninne (à 1 kilomètre au nord) induira immanquablement une perception d’étalement urbain, que ce soit des usagers de la N4, du chemin de fer ou des promeneurs sillonnant les alentours. À terme, le risque est réel d’attirer de nouveaux projets d’infrastructures de l’agriculture industrielle sur le kilomètre de « mauvaises » terres vers le nord. Ces parcelles subiront elle-même la pression de projets « de comblement » qui subsistera entre ce projet et le bord de la zone d’habitat (H01) de Naninne.

7. L’atténuation de l’impact paysager par les haies:

L'argument avancé selon lequel les haies envisagées suffiraient à réduire l'impact paysager du projet apparaît fragile et difficilement convaincant pour plusieurs raisons :

-

Caractère hypothétique de l'efficacité de la mesure

La haie est présentée comme une solution d'atténuation, mais son efficacité repose sur plusieurs hypothèses qui ne sont pas garanties :-

La haie mettra plusieurs années à atteindre une hauteur et une densité suffisantes, pendant lesquelles l'impact visuel du projet sera pleinement perceptible.

-

Il n'est pas assuré que la haie sera correctement entretenue sur le long terme. En l'absence de coupe régulière, d'arrosage et de remplacement des plants morts, elle pourrait ne jamais atteindre son objectif de réduction de l'impact paysager.

-

-

Fiabilité des photomontages

Le document de présentation reconnaît que les photomontages sont « à titre indicatif », ce qui implique que :-

La réalité perçue sur le terrain peut être très différente de ce qui est représenté, en fonction des saisons, des angles de vue et de la densité effective des plantations.

-

L'effet « masquant » des haies peut donc être surestimé, particulièrement dans les premières années, ce qui pourrait fausser l’évaluation de l'impact réel du projet.

-

-

Impact immédiat vs impact à long terme

Les photomontages ne tiennent pas compte de l'impact immédiat du projet sur le paysage :-

Un projet de grande envergure, tel que celui-ci, est visible dès sa construction, et les haies ne pourront pas atténuer cet impact à court terme.

-

Cela pose une question d'acceptabilité pour les riverains, qui devront supporter les effets visuels du projet pendant plusieurs années avant que les haies ne parviennent à remplir leur rôle d'atténuation.

-

-

Limites de l'intégration paysagère et écologique des haies

Une haie, même bien conçue, ne suffit pas à garantir une intégration paysagère et écologique efficace :-

Si elle est trop artificielle, mono-spécifique ou mal positionnée, elle pourrait accentuer la coupure visuelle en mettant en évidence les contours du projet plutôt que de les atténuer.

-

L'absence d'un plan de gestion précis, intégrant des espèces locales, variées et adaptées au sol, compromet également la valeur écologique de ces plantations.

-

Contrairement à ce qu'affirme le promoteur, le parc photovoltaïque, en raison de son envergure, aura un impact paysager considérable. La plantation de haies ne peut être considérée comme une solution suffisante ou fiable pour réduire cet impact. En l'absence de garanties quant à la rapidité des résultats, à un entretien adéquat et à une véritable cohérence avec le paysage existant, cette mesure semble davantage relever du symbolique que d'une stratégie réelle d'intégration paysagère et écologique.

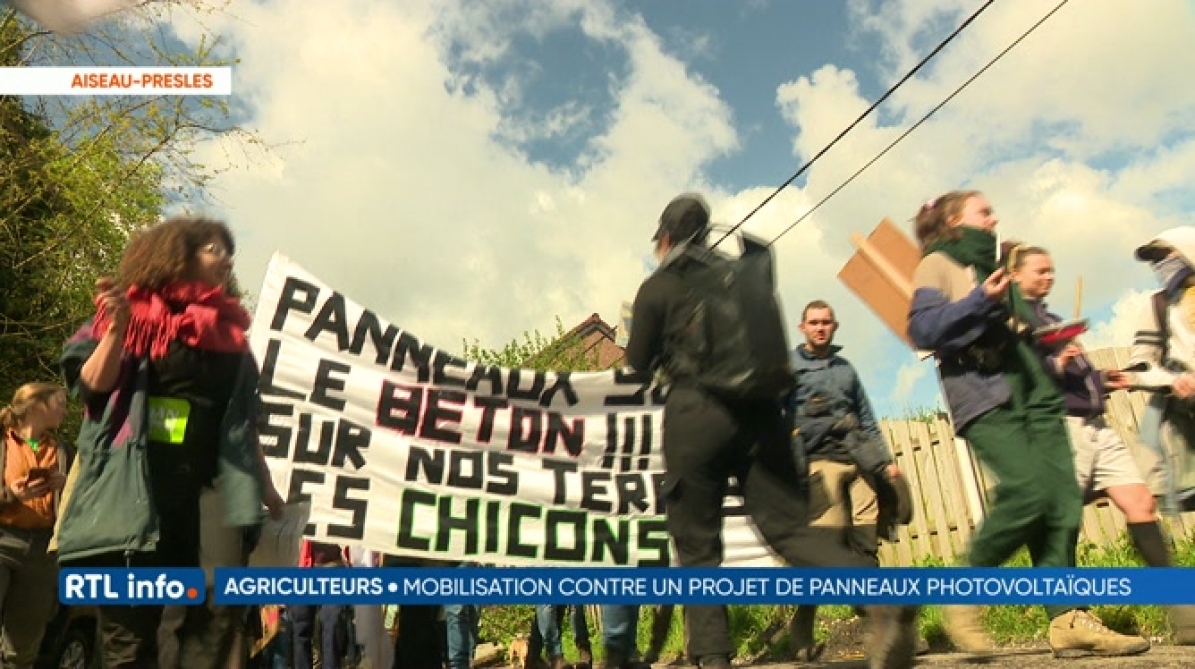

8. 🗣️ Un manque de participation citoyenne en contradiction avec les exigences réglementaires

La circulaire wallonne du 14 mars 2024 relative aux projets d’installations photovoltaïques sur terres agricoles rappelle expressément la nécessité d’associer les populations riveraines dès le lancement du projet, afin de garantir une information transparente, un dialogue équitable et l’adhésion démocratique aux projets impactant leur cadre de vie.

Or, à Sart-Bernard, ce principe fondamental n’a pas été respecté. La population locale n’a pas été consultée en amont du dépôt de la demande, ni intégrée à une démarche de co-construction. Cette omission va à l’encontre non seulement des bonnes pratiques recommandées, mais aussi des exigences politiques de concertation territoriale en matière de transition énergétique.

Fondement jurique : Convention d’Aarhus (1998), transposée dans le Code de l’Environnement (Livre Ier, art. D.29-1 à D.29-15) → droit du public à une information et une participation effectives.

📢 En conclusion

Ce projet, bien que présenté comme “pilote”, constituerait un précédent dangereux pour l’avenir de l’agriculture en Wallonie. Il contribue à une tendance préoccupante de transformation irréversible de terres agricoles en zones industrielles, au mépris des orientations juridiques, environnementales et sociales portées à tous les niveaux de pouvoir.

Ce projet porte une atteinte grave au paysage et au patrimoine visuel du village, à l’entrée du Parc Naturel du Condroz.

Je vous invite donc à refuser ce projet, ou à tout le moins à en réévaluer la localisation, en cohérence avec les objectifs de durabilité, de justice territoriale, de participation citoyenne et de préservation du patrimoine rural.

Je vous remercie de prendre en considération ma position dans le cadre de cette enquête publique.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

- Détails

- Catégorie : Uncategorised

Argument du porteur de projet :

Le projet aura un "faible impact paysager"

Le projet prévoit la mise en place de haies pour réduire l’impact visuel.

Les photomontages sont « indicatifs » et les haies seront plus légères au début, mais plus développées avec le temps.

Notre analyse

L’argument de « faible impact paysager » est totalement fallacieux. Les aménagements périphériques n’atténueront que la visibilité à proximité du site. Or, ce versant est bien visible depuis plusieurs points de vue remarquables répertoriés dans cette zone.

D’autre part, l’implantation en un seul bloc compact renforce le caractère massif du projet, dont l’identification dans le territoire sera permanente. Cet aspect compact va altérer le caractère rural des lieux en réduisant la part des marqueurs paysagers qui déterminent cette spécificité locale du territoire.

Visuellement, la configuration du projet induira une perception d’augmentation de l’artificialisation du territoire. La proximité du projet avec la Zone d’Activités Economiques de Naninne (à 1 kilomètre au nord) induira immanquablement une perception d’étalement urbain, que ce soit des usagers de la N4, du chemin de fer ou des promeneurs sillonnant les alentours. À terme, le risque est réel d’attirer de nouveaux projets d’infrastructures de l’agriculture industrielle sur le kilomètre de « mauvaises » terres vers le nord. Ces parcelles subiront elle-même la pression de projets « de comblement » qui subsistera entre ce projet et le bord de la zone d’habitat (H01) de Naninne.

L’argument selon lequel les haies proposées suffiraient à réduire l’impact paysager est fragile et peu convaincant à plusieurs égards :

1. Caractère hypothétique de la mesure

La haie est présentée comme une solution d’atténuation, mais son efficacité repose sur des hypothèses non garanties :

-

La haie mettra plusieurs années à atteindre une hauteur et une densité suffisantes, pendant lesquelles l’impact visuel sera pleinement perceptible.

-

Rien ne garantit que la haie sera effectivement entretenue correctement sur le long terme : sans coupe, arrosage ou remplacement des plants morts, elle peut ne jamais remplir sa fonction.

2. Photomontages peu fiables

Le document lui-même admet que les photomontages sont « à titre indicatif », ce qui signifie que :

-

La perception réelle sur le terrain peut être très différente, notamment selon les saisons, les angles de vue, et la densité réelle des plantations.

-

L'effet "masquant" des haies est donc potentiellement surestimé, surtout au départ, ce qui fausse la perception de l'impact réel du projet.

3. Impact immédiat vs impact à long terme

Les photomontages ne tiennent pas compte de l'impact immédiat du projet :

-

Un projet de grande ampleur est visible dès sa construction, et les haies ne peuvent pas atténuer cet effet à court terme.

-

Cela pose un problème d’acceptabilité pour les riverains, qui subiront les effets visuels pendant plusieurs années avant que les haies ne deviennent efficaces.

4. Fonction paysagère ≠ intégration écologique

Une haie, même bien conçue, ne suffit pas à elle seule à garantir l’intégration paysagère et écologique :

-

Si elle est trop "artificielle", mono-spécifique ou mal positionnée, elle peut même accentuer la coupure visuelle en soulignant les contours du projet.

-

L’absence d’un plan de gestion précis, avec espèces locales, variées, et adaptées au sol, affaiblit la valeur écologique de ces plantations.

Conclusion critique :

Contrairement à ce qu'affirme le promoteur, le parc photovoltaique par son caractère massif aura un impact paysager important.

La plantation de haies ne peut être présentée comme une solution suffisante ni fiable à elle seule pour réduire l’impact paysager du projet.

Sans garanties de résultats rapides, de bon entretien et de cohérence avec le paysage existant, cette mesure relève davantage du symbolique que d’une réelle stratégie d’intégration.

En savoir plus:

- Agrivoltaïsme: La Fédération Unie de Groupements d’Éleveurs et d’Agriculteurs (FUGEA) dénonce la décision du Ministre Desquesnes d'octroyer un permis agrivoltaïque à Chimay (Communiqué de presse de la FUGEA - 08/09/2025)

- Concilier développement des énergies renouvelables et agriculture durable (FUGEA)

Pourquoi réagir au projet de Sart Bernard ?

Parce que la réalisation de ce projet créera un précédent inquiétant pour le futur.

Pour défendre les terres agricoles et leur rôle vital dans l’alimentation locale.

Pour préserver l’équilibre paysager et écologique de la région.

Pour encourager une transition énergétique respectueuse du foncier agricole (ex. : toitures, friches industrielles, parkings...).

🟢 La transition énergétique est indispensable, mais elle ne peut se faire au détriment de nos terres nourricières.

Participons au débat

et faisons entendre notre voix

pour une Wallonie durable et cohérente.

📝 Participez à l'enquête publique actuellement en cours, rien de plus simple

Il est dès à présent possible d’y participer facilement et sans se déplacer.

Cliquez sur le bouton ci-dessous vous serez redirigé vers l'argumentaire.(que nous vous conseillons de lire en entier)

Vous pourrez y ajouter vos observations.

Une fois vos informations complétées dans le formulaire, votre participation partira directement dans la boite Mail du Service Cadre de vie de la commune d’Assesse et vous en recevrez copie.

Celà prend à peine deux minutes. On n'a jamais fait plus simple.

L’enquête publique se termine le 11 septembre à 12 H.

- Détails

- Catégorie : Uncategorised

Argument du porteur de projet :

Les activités agricoles associées au projet ainsi que la pose des panneaux photovoltaïques n’auraient aucun impact négatif sur l’érosion ou la compaction des sols, et contribueraient même à améliorer l’infiltration et à limiter le ruissellement.

Notre analyse:

1. Minimisation de l’emprise réelle des infrastructures

Bien que le texte insiste sur la « faible emprise » des structures et l’absence de béton, cela occulte plusieurs impacts cumulés :

-

Le sol sous les panneaux est partiellement ombragé en permanence, ce qui modifie fortement les régimes d’humidité, de température et de couverture végétale, éléments essentiels à la structure et à la vie du sol.

-

L’entretien des parcelles sous les panneaux (mécanique ou par pâturage) peut entraîner un tassement localisé mais répété, surtout si le terrain est argileux ou humide.

-

Le chemin d’accès (30 cm d’empierrement sur géotextile) constitue bien une forme d’imperméabilisation fonctionnelle, même si elle n’est pas bétonnée : l’eau y ruisselle, la faune du sol y est absente, et la compaction est maximale.

2. Effets indirects de l’installation sur les sols

Même sans fondations bétonnées, les travaux liés à l’installation (terrassement, creusement pour câbles, passage d’engins lourds) altèrent la structure du sol sur le court et moyen terme :

-

La compaction par les machines utilisées pour la pose des structures peut réduire significativement la porosité du sol, affectant sa capacité d’infiltration.

-

Les zones de manœuvre, les pistes temporaires de chantier, les aires de stockage de matériel, etc., ne sont souvent pas réhabilitées de manière optimale, et leur impact peut persister.

3. Risques accrus d’érosion localisée

Contrairement à ce qui est affirmé, certaines études montrent que les installations photovoltaïques en zones agricoles peuvent favoriser l’érosion de manière localisée :

-

Le ruissellement le long des panneaux peut créer des zones d’accumulation d’eau au pied des structures, augmentant la probabilité d’érosion en rigole si le sol est dénudé ou mal végétalisé.

-

La fragmentation du couvert végétal due à l’ombrage permanent ou à la fréquence de pâturage limite l’efficacité de la végétation comme barrière contre l’érosion.

4. Vision idéalisée de l’agriculture "extensive enherbée"

-

Le passage d’une agriculture « intensive » à une prairie permanente peut sembler bénéfique en théorie, mais cela dépend largement de la gestion à long terme : choix des espèces, fréquence de coupe ou de pâturage, entretien du couvert, fertilisation éventuelle…

-

Une luzerne mal adaptée ou mal entretenue, ou un pâturage trop intense, peut entraîner un appauvrissement du sol, une baisse de biodiversité et un risque de compaction par le piétinement animal, notamment par temps humide.

Conclusion :

Même si le projet semble avoir été conçu pour limiter les impacts directs sur les sols, il ne peut être affirmé qu’il n’aura aucun effet négatif. Au contraire, les effets indirects liés à l’ombrage, aux travaux d’installation, au passage d’engins, à l’entretien, et au ruissellement induit par les panneaux peuvent entraîner une modification des dynamiques pédologiques (compaction, infiltration, érosion).

Il est donc prématuré d’affirmer l’absence totale d’impact sur l’érosion ou la compaction des sols, surtout sans études de sol détaillées à long terme ni démonstration concrète par retour d’expérience sur un site comparable.

En savoir plus:

- Agrivoltaïsme: La Fédération Unie de Groupements d’Éleveurs et d’Agriculteurs (FUGEA) dénonce la décision du Ministre Desquesnes d'octroyer un permis agrivoltaïque à Chimay (Communiqué de presse de la FUGEA - 08/09/2025)

- Concilier développement des énergies renouvelables et agriculture durable (FUGEA)

Pourquoi réagir au projet de Sart Bernard ?

Parce que la réalisation de ce projet créera un précédent inquiétant pour le futur.

Pour défendre les terres agricoles et leur rôle vital dans l’alimentation locale.

Pour préserver l’équilibre paysager et écologique de la région.

Pour encourager une transition énergétique respectueuse du foncier agricole (ex. : toitures, friches industrielles, parkings...).

🟢 La transition énergétique est indispensable, mais elle ne peut se faire au détriment de nos terres nourricières.

Participons au débat

et faisons entendre notre voix

pour une Wallonie durable et cohérente.

📝 Participez à l'enquête publique actuellement en cours, rien de plus simple

Il est dès à présent possible d’y participer facilement et sans se déplacer.

Cliquez sur le bouton ci-dessous vous serez redirigé vers l'argumentaire.(que nous vous conseillons de lire en entier)

Vous pourrez y ajouter vos observations.

Une fois vos informations complétées dans le formulaire, votre participation partira directement dans la boite Mail du Service Cadre de vie de la commune d’Assesse et vous en recevrez copie.

Celà prend à peine deux minutes. On n'a jamais fait plus simple.

L’enquête publique se termine le 11 septembre à 12 H.

- Détails

- Catégorie : Uncategorised

Les auteurs de projets de parcs photovoltaïques en Wallonie déploient diverses stratégies pour faire valider leurs projets, en particulier dans un contexte où les enjeux environnementaux, agricoles et socio-économiques sont particulièrement sensibles. Ces stratégies sont souvent soutenues par les politiques régionales, qui visent à atteindre les objectifs de transition énergétique tout en prenant en compte les particularités locales. Voici un aperçu des stratégies utilisées et de l’aide que ces projets reçoivent des politiques régionales.

1. Stratégies utilisées par les auteurs de projets photovoltaïques

a) Argumentation environnementale et énergétique

Les promoteurs mettent en avant les bénéfices environnementaux et énergétiques des projets photovoltaïques. En particulier, ils soulignent l’importance de la transition énergétique pour lutter contre le changement climatique et réduire les émissions de gaz à effet de serre. En Wallonie, où la politique énergétique est axée sur la réduction de la dépendance aux énergies fossiles, les projets photovoltaïques sont souvent présentés comme une solution clé pour atteindre les objectifs climatiques.

Les auteurs de projets mettent en avant la production d’électricité verte, en insistant sur le fait que les parcs photovoltaïques contribueront à l'autosuffisance énergétique de la Wallonie et permettront de réduire la dépendance énergétique de la région vis-à-vis des importations de pétrole et de gaz.

b) Intégration paysagère et "acceptabilité sociale"

Une autre stratégie consiste à minimiser l'impact visuel et paysager des parcs photovoltaïques. Les promoteurs insistent souvent sur la nécessité d’intégrer les panneaux solaires de manière discrète dans le paysage, notamment en exploitant des terrains non agricoles ou des friches industrielles. Pour les projets qui s’implantent sur des terres agricoles, des solutions comme l’agri-photovoltaïsme sont proposées, où les panneaux sont installés de manière à permettre simultanément l’agriculture.

Des projets photovoltaïques sont proposés en périphérie des zones agricoles ou sur des terrains moins sensibles du point de vue environnemental, comme les bords de routes ou les anciennes carrières. Certains projets présentent l’agrivoltaïsme comme une solution pour préserver l’agriculture tout en produisant de l'énergie, ce qui est souvent perçu positivement par les autorités locales.

La tendance actuelle est également de proposer des projets soi-disant "pilote", encadré par un monitoring "scientifique", mais qui dans la réalité n'apporteront rien de nouveau au niveau de la connaissance et ne servirait que d'alibis en vue d'obtenir les dérogations nécéssaires.

c) Engagement local et concertation avec les parties prenantes

Les promoteurs essaient également de mener des démarches de concertation avec les communes, les riverains, les agriculteurs locaux et les associations environnementales. Ils mettent en place des consultations publiques, des réunions d’information et des enquêtes pour recueillir les avis des citoyens et des autorités locales. Cela permet de présenter le projet comme étant "en phase" avec les préoccupations locales et d’atténuer les oppositions.

Des réunions publiques sont organisées dans les communes touchées par les projets pour expliquer les avantages du projet (création d'emplois locaux, bénéfices économiques, etc.) et répondre aux inquiétudes des habitants concernant l'impact environnemental. Ces démarches visent à obtenir un "consensus social" autour du projet.

d) Mise en avant des bénéfices économiques locaux

Un autre levier utilisé par les promoteurs est de souligner les bénéfices économiques du projet, notamment la création d’emplois locaux pendant la phase de construction et d'exploitation du parc photovoltaïque. Parfois, un pourcentage des revenus générés par la vente de l’électricité est proposé aux communes ou à des acteurs locaux, renforçant ainsi l'acceptabilité des projets.

Les promoteurs de projets en Wallonie, comme dans la région du Luxembourg, mettent en avant la création d'emplois directs et indirects pour les ouvriers et les entreprises locales (construction, maintenance, etc.). Certains projets sont également accompagnés d’un soutien aux initiatives locales, par exemple en finançant des projets communautaires ou en s’engageant à investir dans des infrastructures locales.

2. Soutien des politiques régionales

a) Incentives et aides financières

Le gouvernement wallon soutient activement la transition énergétique à travers des mécanismes incitatifs. Les projets photovoltaïques bénéficient de subventions et de primes, et peuvent accéder à des aides financières, notamment dans le cadre du Plan Climat et de la stratégie de transition énergétique de la Wallonie.

-

-

Certificats verts : Les producteurs d’électricité verte peuvent bénéficier de certificats verts, qui sont une aide financière liée à la quantité d’électricité produite. Cela incite les promoteurs à investir dans des projets photovoltaïques, car cela génère un revenu supplémentaire.

-

Prime à l’investissement : Des primes régionales sont parfois octroyées pour encourager l’installation de panneaux solaires, notamment pour les entreprises et les agriculteurs. Ces aides permettent de réduire le coût d’installation et d'améliorer la rentabilité des projets.

-

Liste des projets STORM (2025)

b) Cadre réglementaire favorable

La Wallonie a mis en place des mesures qui facilitent l'implantation de projets photovoltaïques, en particulier sur des terrains agricoles ou industriels :

-

-

Permis unique : Depuis 2018, la Wallonie a simplifié le processus de permis pour les projets d’énergie renouvelable via un permis unique, qui combine le permis de construire et l’autorisation environnementale. Cela accélère les démarches administratives pour les promoteurs.

-

Zonage et cartes d’aptitude : La région a identifié des zones propices à l’implantation de parcs photovoltaïques, notamment dans les zones industrielles, sur des sites de friches, ou encore sur des terrains agricoles moins fertiles. Ce zonage favorise les projets dans les endroits les moins conflictuels, réduisant ainsi les oppositions locales.

-

c) Objectifs climatiques ambitieux

La Wallonie s’est engagée à atteindre des objectifs ambitieux en matière d'énergie renouvelable, dans le cadre du Plan wallon de transition énergétique. Le gouvernement pousse activement pour la décarbonation du secteur de l’énergie, ce qui inclut la promotion des projets photovoltaïques. Cela crée un environnement propice pour que les promoteurs puissent obtenir une validation rapide de leurs projets dans la mesure où ils s’inscrivent dans ces objectifs.

Le gouvernement wallon s’est fixé des objectifs de production d’énergie renouvelable pour 2030, ce qui pousse les projets photovoltaïques à se multiplier. Les projets qui contribuent directement à ces objectifs sont souvent soutenus par les autorités locales.

d) Dialogue avec les agriculteurs et l'agriculture durable

Afin de concilier les besoins agricoles et les projets photovoltaïques, des initiatives ont été mises en place pour encourager les projets d’agrivoltaïsme. La Wallonie soutient cette approche innovante, où des panneaux photovoltaïques sont installés au-dessus des cultures agricoles, permettant ainsi la cohabitation entre production alimentaire et production d'énergie. Cela permet de préserver les terres agricoles tout en développant l'énergie renouvelable.

La région wallonne a soutenu certains projets d'agrivoltaïsme, comme ceux dans la province du Luxembourg, où des panneaux solaires sont installés sur des terrains agricoles tout en maintenant les cultures sous les panneaux.

Conclusion

Les auteurs de projets photovoltaïques en Wallonie utilisent plusieurs stratégies pour faire valider leurs projets, telles que la notion fallacieuse de "projet pilote", la mise en avant des bénéfices environnementaux, l’argumentation économique et l’intégration paysagère, tout en engageant un dialogue avec les parties prenantes locales. Ces projets sont également soutenus par les politiques régionales, qui offrent un cadre incitatif et un soutien financier, tout en visant à atteindre les objectifs de transition énergétique de la Wallonie. Cependant, les tensions entre développement de l’énergie verte et préservation des terres agricoles continuent d’être un enjeu majeur.

En savoir plus:

- Agrivoltaïsme: La Fédération Unie de Groupements d’Éleveurs et d’Agriculteurs (FUGEA) dénonce la décision du Ministre Desquesnes d'octroyer un permis agrivoltaïque à Chimay (Communiqué de presse de la FUGEA - 08/09/2025)25)

Pourquoi réagir au projet de Sart Bernard ?

Parce que la réalisation de ce projet créera un précédent inquiétant pour le futur.

Pour défendre les terres agricoles et leur rôle vital dans l’alimentation locale.

Pour préserver l’équilibre paysager et écologique de la région.

Pour encourager une transition énergétique respectueuse du foncier agricole (ex. : toitures, friches industrielles, parkings...).

🟢 La transition énergétique est indispensable, mais elle ne peut se faire au détriment de nos terres nourricières.

Participons au débat

et faisons entendre notre voix

pour une Wallonie durable et cohérente.

📝 Participez à l'enquête publique actuellement en cours, rien de plus simple

Il est dès à présent possible d’y participer facilement et sans se déplacer.

Cliquez sur le bouton ci-dessous vous serez redirigé vers l'argumentaire.(que nous vous conseillons de lire en entier)

Vous pourrez y ajouter vos observations.

Une fois vos informations complétées dans le formulaire, votre participation partira directement dans la boite Mail du Service Cadre de vie de la commune d’Assesse et vous en recevrez copie.

Celà prend à peine deux minutes. On n'a jamais fait plus simple.

L’enquête publique se terminait le 11 septembre à 12 H.

- Détails

- Catégorie : Uncategorised

Les projets agricoles photovoltaïques dans des zones agricoles, bien que souvent présentés comme une solution "gagnant-gagnant" pour la transition énergétique, soulèvent de nombreux débats, notamment en Wallonie où la question de la préservation des terres agricoles est particulièrement sensible.

1. Impact sur la production alimentaire locale

Les terres agricoles sont des ressources précieuses, surtout en Wallonie, où les terres arables sont limitées. Les projets photovoltaïques dans ces zones peuvent réduire la surface cultivable et donc la capacité de produire des denrées alimentaires localement.

Dans certaines régions wallonnes, comme dans les provinces du Hainaut ou de Liège, des terres agricoles déjà fragiles sont utilisées pour des projets photovoltaïques. Cela peut entraîner une perte de terres disponibles pour la culture de céréales, de légumes ou d’autres produits locaux. À long terme, cela risque d'augmenter la dépendance alimentaire de la région envers les importations, ce qui peut être critique dans une période dans une période de crise alimentaire mondiale. Le projet proposé ne laisse pas une place prioritaire à l’agriculture. L’herbe produite sera en faible quantité et uniquement exploitable par pâturage d’ovins. Il faudrait à minima que cet aspect soit mieux pris en compte.

2. Perte de biodiversité

Les projets photovoltaïques sur des terres agricoles peuvent perturber les écosystèmes locaux, affectant la biodiversité des sols et des habitats naturels. De nombreuses terres agricoles en Wallonie sont également des habitats pour des espèces menacées, et les installer sous des panneaux solaires peut compromettre ces écosystèmes. Une étude plus fouillée devrait le préciser.

Dans la région de la Hesbaye, une zone riche en biodiversité agricole, des projets photovoltaïques ont été proposés sur des terres où vivent des espèces comme le traquet motteux ou la pie-grièche écorcheur. L’installation de panneaux solaires peut entraîner la destruction de ces habitats, nuisant ainsi à la biodiversité.

3. Concurrence avec l'agriculture de proximité et les circuits courts

L'agriculture de proximité et les circuits courts sont essentiels pour la résilience économique et environnementale des régions comme la Wallonie. En sacrifiant des terres agricoles pour des projets photovoltaïques, on affaiblit l’économie locale, déjà fragile après des décennies de politiques agricoles intensives.

Dans la région de Namur, où des initiatives de circuits courts sont en plein développement, l'usage des terres agricoles pour des projets photovoltaïques pourrait réduire l'espace pour les fermes familiales locales qui alimentent les marchés locaux en produits frais. L’effet pervers de ces projets est de favoriser l’exportation de l’énergie produite au lieu de renforcer l’autonomie alimentaire de la région.

4. Manque de transparence et d’inclusivité dans la prise de décision

Les projets photovoltaïques dans des zones agricoles sont souvent lancés sans une consultation adéquate des agriculteurs locaux, des associations de protection de l’environnement et des citoyens. Cela conduit à des décisions qui ne tiennent pas suffisamment compte des enjeux locaux à long terme.

Or les usagers locaux peuvent proposer des améliorations décisives pour rendre les projets plus efficaces, à l’exemple du parc photovoltaïque de Pairi Daiza finalement installé sur le parking et devenu ainsi exemplaire et bénéfique pour le plus grand nombre

Des projets photovoltaïques dans des zones agricoles, comme ceux envisagés dans la région de Charleroi, ont souvent été présentés comme des projets "d’utilité publique", mais la consultation des parties prenantes (agriculteurs, riverains, associations environnementales) a été insuffisante. Cela génère de la méfiance et des oppositions locales, car les communautés locales ne sont pas suffisamment impliquées dans les décisions qui les affectent directement.

5. Les alternatives possibles : intégrer les panneaux solaires dans des zones moins sensibles

Il existe des alternatives pour le déploiement de l’énergie solaire sans sacrifier des terres agricoles précieuses. Par exemple, l’agrivoltaïsme – la cohabitation de panneaux solaires et d’activités agricoles sur des zones non agricoles – permet de concilier transition énergétique et préservation des espaces agricoles.

Des projets innovants d’agrivoltaïsme sont en cours dans des zones non agricoles ou sur des anciennes friches industrielles, par exemple à Liège, où des fermes photovoltaïques flottantes sur des lacs ou des réservoirs sont développées pour minimiser l'impact sur les terres agricoles. De même, les toitures des bâtiments agricoles pourraient être utilisées pour installer des panneaux solaires, évitant ainsi la nécessité de prendre de nouvelles terres agricoles.

6. Impact sur le foncier agricole

Actuellement en Wallonie, l’agrivoltaïsme est cadré par une simple circulaire, laquelle n’est déjà pas respectée par le projet présenté (pas de priorité aux surfaces minéralisées, Pas d’analyse fine sur l’impact paysager grâce à des modèles 3D, pas de concertation des riverains et des autorités locales dès la phase de conception). Par ailleurs, ce type de projet a de forte répercussion sur le prix du foncier agricole, le poussant à la hausse et mettant la pression sur les repreneurs d’exploitations agricoles. Cela empêche l’installation des jeunes et menace le modèle d’agriculture familiale, proche des habitants ruraux, versus une agriculture aux mains d’investisseurs. Tant que les prix des terres agricoles ne seront pas mieux encadrés, les projets agrivoltaïques devraient être interdits. D’autant que leurs coûts sont actuellement plus faibles que pour un projet sur zone urbanisée.

Conclusion

Les projets photovoltaïques dans des zones agricoles en Wallonie soulèvent des préoccupations majeures concernant la perte de terres agricoles, l’impact sur la biodiversité, l’autosuffisance alimentaire et l’inclusivité des décisions. Il est essentiel de privilégier des alternatives qui permettent de concilier transition énergétique et préservation des terres agricoles, comme l’utilisation de friches industrielles pour l’installation de panneaux solaires. Un équilibre entre la nécessité de produire de l'énergie propre et la préservation de l'agriculture locale et de ses écosystèmes est indispensable pour garantir un avenir durable.

En savoir plus:

- Agrivoltaïsme: La Fédération Unie de Groupements d’Éleveurs et d’Agriculteurs (FUGEA) dénonce la décision du Ministre Desquesnes d'octroyer un permis agrivoltaïque à Chimay (Communiqué de presse de la FUGEA - 08/09/2025)

Pourquoi réagir au projet de Sart Bernard ?

Parce que la réalisation de ce projet créera un précédent inquiétant pour le futur.

Pour défendre les terres agricoles et leur rôle vital dans l’alimentation locale.

Pour préserver l’équilibre paysager et écologique de la région.

Pour encourager une transition énergétique respectueuse du foncier agricole (ex. : toitures, friches industrielles, parkings...).

🟢 La transition énergétique est indispensable, mais elle ne peut se faire au détriment de nos terres nourricières.

Participons au débat

et faisons entendre notre voix

pour une Wallonie durable et cohérente.

📝 Participez à l'enquête publique actuellement en cours, rien de plus simple

Il est dès à présent possible d’y participer facilement et sans se déplacer.

Cliquez sur le bouton ci-dessous vous serez redirigé vers l'argumentaire.(que nous vous conseillons de lire en entier)

Vous pourrez y ajouter vos observations.

Une fois vos informations complétées dans le formulaire, votre participation partira directement dans la boite Mail du Service Cadre de vie de la commune d’Assesse et vous en recevrez copie.

Celà prend à peine deux minutes. On n'a jamais fait plus simple.

L’enquête publique se terminait le 11 septembre à 12 H.